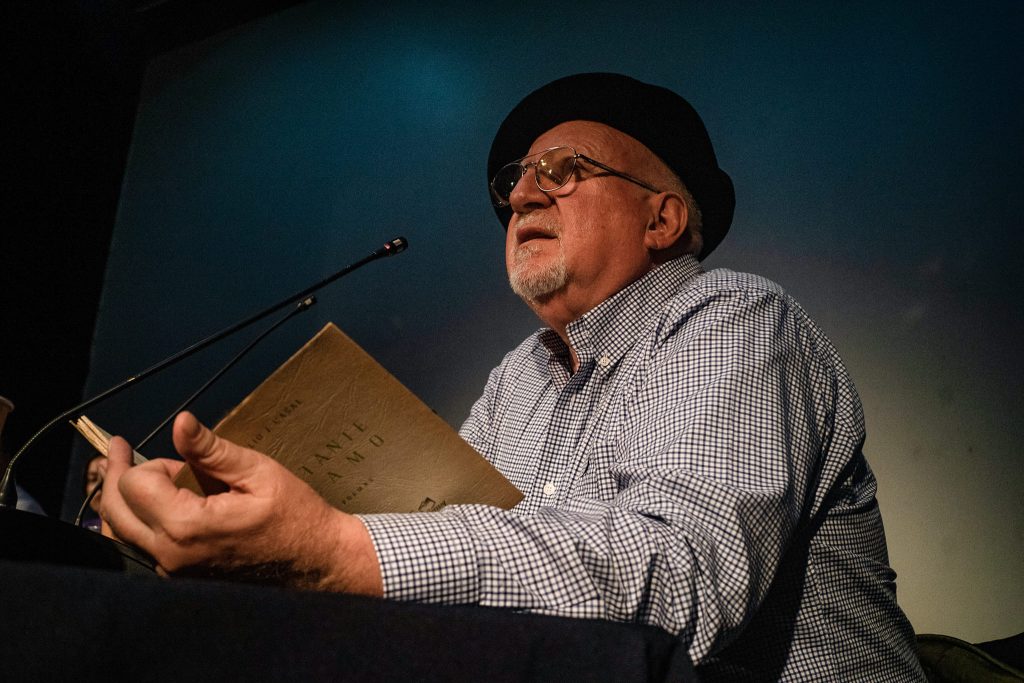

El festín de los cuervos: «sobre los mercaderes de la literatura»

A Pablo Eguren

En la catedral de la palabra, donde la tinta debiera ser sangre y la voz, relámpago, han irrumpido los mercaderes con sus ojos de vidrio y sus manos sin pulso. Su lengua no es la del verbo creador, sino la de la réplica hueca; su pluma no es daga ni astilla de luz, sino un plomo que asfixia la página antes de que esta pueda respirar.

Vienen disfrazados de amantes del arte, pero en su pecho late el reloj de la usura. No buscan la revelación, sino la rentabilidad del simulacro. No les interesa la herejía incendiaria de la palabra, sino el control del templo donde todo debe ser decorado, empaquetado, vendido. Trafican en las ferias con cadáveres, libros y revistas que nunca vivieron y con ideas ya domesticadas, desinfectadas de todo riesgo.

El escritor verdadero, aquel que sueña entre escombros y traga la ceniza del tiempo, observa la farsa y calla con la paciencia de la tempestad. Sabe que su oficio es ser errante, no funcionario del aplauso. Sabe que la literatura es la grieta por donde respira lo imposible, y que lo imposible no se vende ni se compra, sino que se encarna.

Pero los mercaderes se multiplican. Se adueñan del lenguaje con la codicia del gusano que roe la madera cruda. Publican manifiestos que proclaman la muerte de la rebeldía, la domesticación de lo oscuro, la necesidad de escribir “para el mercado”. Se celebran entre sí con premios brillantes y coronas de hojalata, convencidos de que la historia les pertenece.

¡Oh, traidores del verbo, sepultureros de la llama! No saben que la literatura es un animal que muerde y que el fuego no puede encerrarse sin que arda la jaula. No saben que el alma del arte se refugia en los márgenes, donde los verdaderos poetas siguen afilando sus dagas y colmillos en la rivera del magma.

Y cuando la tormenta llegue, cuando los truenos hablen con la lengua de los olvidados, ¿qué quedará de sus tiendas y sus ídolos de papel incoloro? Nada más que cenizas y nombres huecos, arrastrados por el viento de la verdadera creación.

Siervos de la nada, albañiles de la mentira, los falsos editores y revisteros de la traición han levantado sus templos de escuálida fe sobre los huesos de la literatura. Sus manos, untadas en grasa de la conveniencia, no tocan la palabra con devoción, sino con la avidez del verdugo que pesa el oro antes de soltar la guillotina. No publican literatura: expenden sobras. No editan libros: manufacturan trampas donde el talento queda embalsamado, reducido a un grano de sal disuelta que repite lo que ellos ordenan.

Son los sumos sacerdotes del mercado, los gestores del silencio impuesto, los porteros de la casa en ruinas donde sólo entran los que besan el anillo de la sumisión. Se apropian del fuego sagrado para apagarlo en ediciones grises, en revistas de hojarasca que celebran la mediocridad con aplausos enlatados. Creen que la literatura es un club de miembros exclusivos, donde el mérito no se mide en sangre ni en audacia, sino en la adhesión a sus dogmas vacíos.

Los poetas de verdad, los escritores de la tiniebla y el relámpago, los insomnes que esculpen en la roca del tiempo, ven desde la sombra este desfile de máscaras y fingen no estar ahí. Saben que intentar dialogar con estos mercenarios es como hablarle al viento en un cementerio de sordos. Los falsos editores y revisteros creen tener el poder de decretar quién existe y quién no en la literatura, pero su reino no es más que una feria de sombras, un mercado de ilusiones gastadas donde el único dios es el cálculo y el único futuro, el olvido.

Pero el tiempo, juez infalible, vendrá con su guadaña de justicia. Y cuando caiga sobre ellos, no quedará siquiera ceniza que los recuerde. Sus nombres se disolverán como tinta barata bajo la lluvia, sus revistas serán el forro de la miseria, sus editoriales, mausoleos sin epitafio. La literatura no los mencionará ni para sentenciarlos. Serán la nada. Ni siquiera el polvo los reclamará. No quedará de ellos ni un eco, ni una sombra, ni el más mínimo rastro en la memoria de la literatura. Los libros que vendieron como mercancía los olvidarán, las palabras que traicionaron los repudiarán. Sus rostros se borrarán de las páginas del tiempo como viles estafadores. Serán devorados por el abismo del desprecio, y cuando alguien intente recordarlos, sólo encontrará un vaho desmemoriado. Porque la mentira se pudre, la mediocridad se deshace, y la traición nunca deja legado.

Texto: David Majano

Fotografías: Festival Wine & Poetry – Ruber Osoria